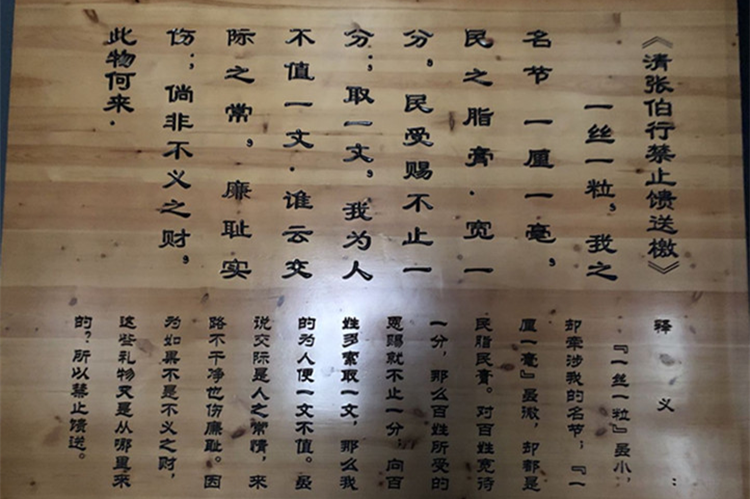

“一丝一粒,我之名节;一厘一毫,民之脂膏。宽一分,民受赐不止一分;取一文,我为人不值一文。谁云交际之常,廉耻实伤;倘非不义之财,此物何来。”在兰考县仪封镇张伯行故居,有这么一篇铿锵有力、发人警醒的檄文。

这篇拒礼檄文,传颂甚广,被誉为清廉为政的“金绳铁矩”,檄文的作者张伯行,更是以清廉刚直著称,他勤俭务实、廉洁自律,受到朝廷器重、百姓爱戴,康熙皇帝曾赐予他“廉惠献猷(yóu)”的匾额,并誉其为“天下清官第一”。

(图为木刻版《却赠檄文》)

张伯行(1651年—1725年),字孝先,号恕斋,晚号敬庵,河南仪封(今河南兰考)人,清朝大臣,理学家,官至礼部尚书。张伯行为官时间较晚,41岁任职内阁中书,才开始官场生涯,这篇檄文正是他任江苏巡抚所著。

康熙四十八(公元1709年),张伯行从福建调任江苏巡抚,到任之后,便以整肃官场贪风为目标,严禁徇私舞弊,不得上下互相馈送,为此,他特地写了《却赠檄文》,贴在居所院门上及巡抚衙门外,并作为一道政令,在全省贯彻执行。这篇檄文写得简练如歌谣,通俗易懂。老百姓看到檄文内容,无不拍手称快,请托送礼者看了此文,或知其难为,或自惭形秽,皆悄然离去。这篇檄文实为张伯行高尚人格的写照,他秉承着誓言,一生清正廉洁,官俸之外,不取一钱,每天所用蔬菜粮食、寸丝尺布,乃至磨麦的磨盘、拉磨的牛,都从河南仪封老家带来。

(图为兰考县仪封镇张伯行故居)

天地之间有杆秤,那秤砣便是老百姓。康熙五十年(公元1711年),江苏发生震惊朝野的科考舞弊案。康熙皇帝命令张伯行、噶礼会审此案。由于牵涉到两江总督噶礼受贿,案子错综复杂,审理一个多月竟没有任何结果。张伯行愤而上奏弹劾噶礼,噶礼买通官吏,捏造事实反过来诬告张伯行。康熙无奈,只好解任张伯行、噶礼二人职务,暂押京都。

福建、江苏百姓听到张伯行被撤职,纷纷罢市抗议。张伯行于扬州交印之日,数万人拥塞公馆院内及街道,哭声震动了扬州城。许多人要求赴京,向康熙帝申诉。在张伯行临行当日,老百姓携带果蔬,自发相送。张伯行婉言拒绝,人们跪地不起,膝行恳求:“公在任,止饮江南一杯水;今将去,勿却子民一点心!”万不得已,张伯行才收下一把青菜、一块豆腐,以表自己清正廉洁的决心。

案子的结果下来,竟是噶礼免议,张伯行革职治罪。但老百姓的呼声最终震动了康熙帝,他痛斥大臣们是非颠倒、内外串通,随后降旨:张伯行留任,噶礼革职。消息传到江苏,人们奔走相告,在供奉的张伯行像前焚香祈祷,住户门上张贴祝文:“天子圣明,还我天下第一清官。”

康熙六十一年(公元1722年)正月,康熙帝在赐满汉老臣参加的千叟宴上,表彰张伯行:“凡为大臣,当仰体君心,惠爱百姓,如张伯行为巡抚时,凡地方情形,米麦价值,皆不时奏闻,是真能以百姓为心者也。”时年张伯行已71岁。雍正皇帝继位后,对张伯行也很敬重,军国大事都听从他的建议。雍正三年(公元1725年),张伯行病逝。皇帝赐谥号“清恪”(意思是为官清廉、恪尽职守),追赠太子太保,光绪四年(公元1878年)从祀文庙。

近年来,习近平总书记曾在多个场合提到张伯行的《却赠檄文》,2014年,习近平总书记在调研指导兰考县党的群众路线教育实践活动时强调:“要大力学习弘扬焦裕禄精神,把焦裕禄精神作为一面镜子,从里到外、从上到下反复照一照自己。”同时,他还语重心长地提到:“兰考历史上出了一个有名的清官张伯行,他历任福建巡抚、江苏巡抚、礼部尚书,为谢绝各方馈赠,专门写了一篇《却赠檄文》……我看,这也可以作为一面镜子。”2015年,在中央党校县委书记研修班学员座谈会上,习近平总书记指出:“这些廉政箴言,至今都没有过时,大家要努力学习。”

为让廉政教育走进每一位党员干部心中,兰考县不定期组织党员干部参观张伯行故居,仪封镇还设立了廉政讲堂,结合张伯行廉政思想,教育党员干部做到廉洁自律、一心为民。

纵观张伯行的一生,勤政爱民,刚正不阿,他的《却赠檄文》,更加表明了他廉洁奉公的决心,引导着我们每个人在廉与贪、公与私之间作出明智抉择,真正做到清清白白做人、坦坦荡荡为官。(卢秋丽 刘淑婷)